【初心者用】電験三種 機械の勉強方法概要

- 今から電験三種 機械の合格を目指しているんだけど

- 参考書を読んでみたけど何が書いてあるのか分からない

- 勉強をコツコツと頑張るから、機械科目の合格出来る方法を教えて

機械の勉強を始めようとした初心者が、市販の参考書・問題集を購入したものの難しくて何が書いてあるのか理解できず挫折してしまうケースは非常に多いです。

私は電験三種の合格を目指す者として、初心者の立場からスタートしました。3年8ヶ月と4回の受験を経て、合格を勝ち取りました。しかしその3年8ヶ月の間、勉強方法について悩み様々な方法を実践し、たくさんの遠回りをしてきました。

そこでこの記事では、ゼロから機械の勉強を始める初心者にありがちな悩みについての解決方法、効率的な勉強の進め方を解説しています。この記事を読めば、機械の勉強を始める初心者が直面する悩みを解決することが出来ます。

私が合格するまでに実践した電験三種 機械の勉強方法のノウハウを凝縮しました。電験三種 機械を勉強する際に直面する悩みの解決方法を知りたい方は、最後まで読んで下さい。

1.初心者によくある機械の勉強法の悩み

- 教材を少し読んでみたけれど何書いてあるのかわからない

- この図は一体どういう意味なの?

- 機械科目ってさっぱり分からないし、もう勉強やめたい

機械科目の勉強は取り掛かりづらいです。最初は苦戦する方も多いでしょう。参考書を熟読して公式などの基礎力を身に付けたら、過去問題の文章の内容を図に落とし込む練習をしましょう。問題文を読んでいきなり数式にすることは、初心者には難しいです。

「図に落とし込む方法はどうやるの?」とお考えですか。参考書を用い、毎日少しずつ勉強していきましょう。問題文の内容を図に書くことが出来るようになれば、解答を導くことが出来るようになります。最初は難しいです。でも問題文を読んで図に落とし込むことが出来れば、あとは公式に当てはめて解くことが出来ます。

何度も繰り返し勉強し理解すると、解法パターンが決まっている問題が多いので、得点しやすくなるでしょう。

問題文だけ見ると、一見違う問題に見えるが、問われている内容は同じである問題が多くあります。

- 参考書で公式などの基礎力を身に付ける

- 最初は難しいが、過去問の文章の内容を図に落とし込む練習をする

- 落とし込んだ図をもとに、公式に当てはめて解く練習をする

※①から③を何度も繰り返す。慣れると得意科目になる。

- 理屈は分かったけれど、どうやってそのレベルまで上げるんだろう

- 自分がそのレベルまで到達出来るのだろうか

次章の、初心者の為の機械の勉強法で悩みを解決しましょう。

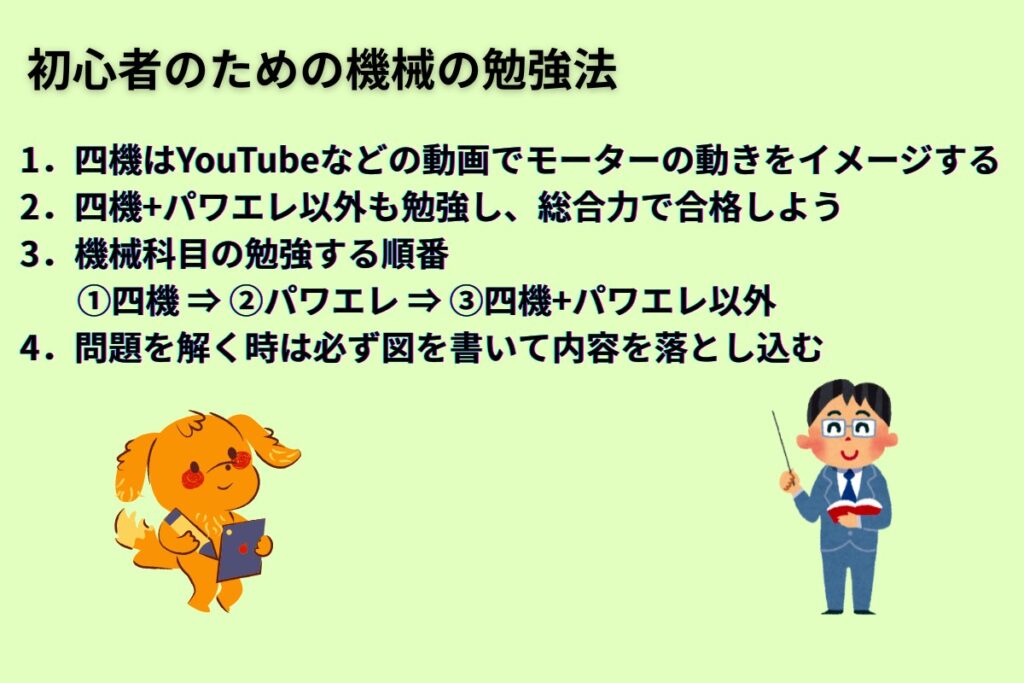

2.初心者のための機械の勉強法

2-1.四機はYouTubeなどの動画でモーターの動きをイメージしよう

- モーターの動きがさっぱり分からない

- 回路図を見ても意味不明なんだけど、どうしたらいい?

出題部分の大部分を占める四機(直流機、変圧器、誘導機、同期機)のうち直流機、誘導機、同期機のモーターの動きがイメージしづらいからだと考えられます。(変圧器はモーターではありません)

モーターの動きは紙面上での説明では難しく、YouTubeの動画で確認するとイメージしやすいでしょう。

モーターの動きが、写真や図が豊富で分かりやすいと評判の本「モーター技術のすべてがわかる本(ナツメ社)」があります。

その情報を耳にし、私も実際に購入しました。しかし、基礎力のない私にこれを読むには難しすぎました。一通り読んだのですが、ほとんど理解出来ませんでした。

但し写真は豊富ですので、機械についてある程度理解している方には分かりやすい本です。

購入をご検討の方は、手に取って内容を確認してからの方がよいでしょう。

2-2.四機とパワエレ以外もきちんと勉強し、総合力で合格しよう

機械は四機とパワエレを中心に勉強しましょうと、勉強方法のサイトなどで書かれているのを目にしたことがある方もいらっしゃるでしょう。

四機とパワエレの問題を完璧に100%解ければおそらく合格出来るでしょう。しかし失点してしまった場合のことを考えると、他の分野も手を抜かず勉強しておいた方が無難です。

四機+パワエレが一切解けないとさすがに合格は難しくなりますが、四機+パワエレに不安のある方でも、その他の分野が得点源になればカバーすることが出来ます。

四機とパワエレの勉強の目途が立った後は、その他の分野ではご自身の勉強しやすい分野から進めていくことをお勧めします。

- 照明と電動機応用は、公式を暗記し過去問を中心に勉強することで対応できます。

- 電気化学は、勉強したことがない人にとっては難しい分野です。

- 情報の分野は、問題によっては難しかったので難問はあきらめましたが、カルノー図等やり方を知っておけば解ける問題もありますので、一通り目を通しましょう。

照明や電動機応用、電気化学等は毎年出題される訳ではありません。

その年に出題されなかった場合は、勉強したことが損ではないかと思われるでしょう。確かに出題されない年に当たった場合は、試験対策の勉強としては勉強損になります。

照明や電動機応用、電気化学等は毎年出題される訳ではありませんが、出題された場合は得点源になり得ますので、勉強しておきましょう。

実際に私が試験に合格した時は、照明の問題がB問題の選択問題で1題(2問)出題されました。照明問題の対策はしましたので、2問とも得点することが出来ました。

2問正解出来れば10点となります。

四機やパワエレの勉強を進めていくうちに苦手な分野があった場合でも、それ以外の分野で得意科目を作っておけばよいのです。

総合力で合格しましょう。

2-3.機械科目の勉強する順番

- 四機 (直流機、変圧器、誘導機、同期機)

- パワエレ

- 四機+パワエレ以外

四機とパワエレから勉強を始めましょう。

電験三種 機械の試験は、四機(直流機、変圧器、誘導機、同期機)でウエイトは全体の約5割、パワエレ(パワーエレクトロニクス)も含めると全体の約7割になります。

2⁻4.問題を解く時は必ず図を書く

問題を解く時は必ず図を書きましょう。例えば、直流機の問題を解く時は等価回路を必ず書いて下さい。「参考書+YouTube」で勉強し、一通り理解したら問題集にとりかかりましょう。

機械の勉強は、最初は難しく感じます。しかし解法パターンはおおよそ決まっています。一見すると違う問題に見えますが、同じ考え方で解答出来る問題が多く出題されます。

3.効率的に勉強出来る参考書・問題集とその特徴

効率的に合格を目指しましょう。私がもし今から勉強をはじめるとしたら、こちらの教材を使用します。私は電験三種試験合格までにいくつもの教材を使用しました。この記事を読んでいるあなたには最短距離で合格して頂きたいと考えています。

こちらの教材で勉強し、最短距離で合格を目指しましょう。

3-1.「電験三種 はじめの一歩(TAC出版)」で、基礎力不足を克服

機械の参考書・問題集を勉強していて理解出来ない場合、計算問題の基礎力が不足している可能性があります。基礎力が不足していると、いくら勉強しても理解することが出来ません。

中学生・高校生の時に数学の勉強が苦手で勉強してこなかった場合、機械の問題を解くための前提知識が足りていない可能性があり、機械のテキストを読んでも理解することが出来ません。

理解出来ないものをいくら読んでも、効率が悪いです。あなた自身の実力に合った勉強をしましょう。

機械の問題が難しく感じるなら、まずは基礎力を固めることが重要です。焦らずに段階を踏んで学習を進めましょう。基礎がしっかりしていれば、機械の問題もスムーズに理解できるようになります。

自分のレベルに合った教材を使い、基礎固めから始めることで、着実に合格へと近づけます。

私が実際に使用したおすすめのテキストです。こちらを使用して勉強しましょう。無理なく基礎力をつけることが出来ます。

3-2.「みんなが欲しかった!電験三種 機械の教科書&問題集(TAC出版)」で、過去問題を解ける力を身に付けよう

あなたの現在の実力より難易度の高い教材を利用しても、内容を理解することが出来ません。あなたのレベルにあった教材を利用しましょう。基礎的な教材を使い、段階的にレベルアップすることが重要です。

教材のレベルが自分に合っていないと、理解するのに時間がかかるだけでなく、モチベーションの低下につながります。特に電験三種のような専門性の高い試験では、基礎をしっかり固めることが合格への近道です。

私も、難易度の高い参考書を購入し勉強した経験があります。しかし、専門用語が多く、公式の意味もよく分からず、やった気にはなるのですが全然理解出来ていませんでした。

私が使用したのは有名な参考書だったのですが、自身の能力に合っていない参考書を使用したことが失敗の原因でした。

参考書の内容が理解出来ないのであれば、まずは電気計算の基礎力を身に付けることが先決です。電気計算の基礎力が身についたら、「みんなが欲しかった!機械の教科書&問題集」(TAC出版)を使用し勉強をして下さい。みんなが欲しかったシリーズは、図解が豊富で理解しやすい内容となっています。

学習する際、理解しやすい教材を利用して勉強することはとても大切なことです。私も実際に「みんなが欲しかった!機械の教科書&問題集」(TAC出版)を使用して合格しました。

自分のレベルに合った教材を選ぶことが、電験三種の合格への第一歩です。基礎計算を固めた上で、分かりやすい教材を活用し、段階的にレベルアップしていきましょう。無理に難しい教材を使わず、確実に理解を深めることが大切です。

真剣に悩んで、この記事を読んでいるあなたなら大丈夫。きっと合格できます。計算力をつけた後はこのテキストで勉強し、機械の知識を学んで下さい。

3-3.「電験三種 機械の20年間」と「みんなが欲しかった!電験三種の10年過去問題集」で総仕上げ

| おすすめ順 | 過去問題集 | おすすめ度 |

| 1 | 「電験三種 機械の20年間」 | ★★★★★ |

| 2 | 「みんなが欲しかった!電験三種の10年過去問題集」 | ★★★★ |

1.「電験三種 機械の20年間」(電気書院)を攻略する

私自身、こちらの過去問題集を10回以上繰り返しています。分野別にまとめられているので、弱点の克服に最適な教材となっています。

1⃣分野別にまとめられている過去問題集

この教材は分野別に過去問題をまとめて提供しています。特定の分野について集中的に学習を進めることができます。苦手分野の克服には最適な教材と言えるでしょう。

2⃣過去問の解説が詳細

過去問の解説が詳細に記載されており、問題の理解を深めるのに役立ちます。

2.「みんなが欲しかった! 電験三種の10年過去問題集」(TAC出版)を攻略する

本を切り離しで分冊できる便利な形式です。移動時間などを活用して学習することができます。

構成は

- 過去問題集

- 理論(解答解説編)

- 電力(解答解説編)

- 機械(解答解説編)

- 法規(解答解説編)

計5冊に分冊できます。

1⃣解答解説編

②③④⑤の解答解説編には、小さな文字ですが問題文は記載してあります。勉強したい分野1冊を持ち歩いて学習することが可能です。

2⃣過去問題集

過去問題集を利用し、時間内に問題を解き、自己採点を行い、自分の実力を評価しましょう。

答案用紙の記入シートも付属しており、本番さながらの状況で実際に問題を解くことができます。

※私は答案用紙の記入シートをコピーして使用しました。

3⃣分冊形式教材の有効活用

電験三種の学習において、この分冊形式教材は効率的で便利な選択肢と言えるでしょう。

- 移動時間やスキマ時間を活用して、効果的な学習を実現しましょう。

- 出題傾向を理解し、合格に向けて自信をつけていきましょう。

2026年度版は2024年12月24日より販売予定です。Amazon、楽天市場、Yahoo! ショッピングにて予約受付中です。

お急ぎの方は、2025年度版も販売しています。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

お勧めの参考書・問題集などにつきましては「【初心者向け】電験三種参考書&問題集の選び方と使い方完全ガイド」の記事で詳しく解説しています。リンクを貼っておきますのでこちらをご参考にして下さい。

3-4.過去問の勉強方法について、丸暗記でも合格出来るが相当の労力を要する

電験三種の今の傾向は過去問中心なので、過去問を全部暗記してしまえばいいのではないかと考える方もいらっしゃるでしょう。それが出来る方であれば、その方法でも合格出来る可能性はあるでしょう。

過去問を丸暗記するのは、相当な労力であると想像出来ます。理解出来ない問題は、出題されてしまった時のことを考え暗記した方が良いでしょうが、基本的には理解しながら勉強することをお勧めします。

どうしても丸暗記で合格したい方は、こちらの記事を読んで下さい。

4.出題傾向を確認しよう

過去問題集を取り掛かる段階に入りましたら、出題傾向を確認しましょう。大抵の過去問題集には、どの分野からどれくらい出題されているのか記載されています。

1問5点、60点以上で合格になります。出題傾向を見て、出題された分野の問題の個数を数えれば点数が出ます。

※ 分野別に出題された問題の個数×5(点)=点数

どの分野で得点出来そうとか、ここは苦手だから得点は難しそうとか、60点以上をどうやって取るのかイメージを持ちましょう。

よく出題されている分野が苦手だったらそこを重点的に勉強する、苦手な分野があったら他の分野でカバーするなど、自分の能力に応じた戦略を立てることが大切です。

機械科目の出題傾向を知りたい方は、こちらの記事を読んで下さい。

5.まとめ

機械の勉強方法のイメージは湧きましたか。私も機械科目の勉強を始めたときは、本当に難しく感じました。全く意味が分からないし、こんなのどうやったら合格出来るのだろうと思った時期もありました。

機械の勉強に行き詰まったらYouTubeで動画を確認し、イメージを持ちましょう。参考書を読む時、問題集を解く時は必ず図を書きましょう。

解けるようになるまでは大変でしたが、一度理解してしまったら苦手意識はなくなりました。何度も繰り返し勉強し、是非合格を勝ち取って下さい。

「機械」について以下の内容を知りたい方は、私のこちらの記事をクリックし、読んで下さい。

【初心者用】電験三種 機械の出題傾向と攻略

お勧めの参考書・問題集などにつきましては「電験三種 合格のためのおすすめ参考書・問題集・過去問題集」の記事で説明しています。

リンクはこちらから ⇒ 「電験三種 合格のためのおすすめ参考書・問題集・過去問題集」