【初心者用】電験三種 理論の勉強方法概要

- 今から電験三種 理論の合格を目指しているんだけど

- ネット上にある情報が多すぎてどのように勉強したらいいのか分からない

- 勉強をコツコツと頑張るから、理論科目の合格出来る方法を教えて

理論の勉強を始めようとした初心者が、市販の参考書・問題集を購入したものの勉強方法が理解できず挫折してしまうケースは非常に多いです。

私は電験三種の合格を目指す者として、初心者の立場からスタートしました。3年8ヶ月と4回の受験を経て、合格を勝ち取りました。しかしその3年8ヶ月の間、勉強方法について悩み様々な方法を実践し、たくさんの遠回りをしてきました。

そこでこの記事では、ゼロから理論の勉強を始める初心者にありがちな悩みについての解決方法、効率的な勉強の進め方を解説しています。この記事を読めば、理論の勉強を始める初心者の、最初に直面する悩みを解決することが出来ます。

私が合格するまでに実践した電験三種 理論の勉強方法のノウハウを凝縮しました。電験三種 理論を勉強する際に直面する悩みの解決方法を知りたい方は、最後まで読んで下さい。

1.初心者の最初の悩みである教材の選び方

- 文字ばかり多くて、読んでいても退屈なんだけど

- そもそも、何が書いてあるか分からない

- 本屋に行ったけれど、参考書が沢山あってどれを選んだらいいの?

1-1.数学の基本的な計算方法が分からない時におすすめの教材

- 中学、高校と数学の勉強苦手だったんだけど

- 見やすい教材はあるが、そもそも計算方法が分からない

そんなあなたにおすすめの教材は、「電験三種 はじめの一歩」(TAC出版)です。分数の計算、比の計算方法など、基本中の基本から記載されています。理論に合格するには、計算力が必要になります。

中学や高校で習う計算が分からないと、過去問の解説を読んだときに理解出来ません。「電験三種 はじめの一歩」(TAC出版)の教材を使用し、数学の基礎から勉強しましょう。

三角関数や複素数も記載されています。 こちらに関しましては、電験三種に合格する上では必須となっています。

三角関数

蛇足ですが、電験三種に必須である三角関数に関しては、図を描きながら理解して覚えましょう。

試験本番の時に1から導き出していると時間が無くなりますので、0°、30°、45°、60°、90°に関してはsinθ、cosθ、tanθ共に、最終的には暗記することをお勧めします。

ご自身のレベルにあった教材で勉強しないと、いつまで経っても上達しません。まずは電気計算の勉強からはじめましょう。

基礎を固めることで、理論の学習がスムーズに進むようになります。

私が実際に使用したテキストです。基本を押さえることで理論の学習がスムーズになります。どの電気計算のテキストを使うか悩んでいる方は、こちらのテキストを使用して勉強して下さい。

1⁻2.カラーで図解が多い教材を選ぶ

せっかく勉強を始めたのに、挫折してしまっては元も子もありません。

楽しく勉強出来る教材を使用したいと思いませんか。カラーで図解が多い教材を選びましょう。視覚的な図解による説明は、理解のしやすさを向上させます。

初心者向けの参考書・問題集として販売されている参考書がありました。1番最初に購入した参考書は「みんなが欲しかった!理論の教科書&問題集」(TAC出版)でした。

こちらの参考書は、高校数学の知識がある方には良いテキストです。「電験三種 はじめの一歩」(TAC出版)で学んだ後に使用しましょう。

①持ち運びに便利

分冊することにより荷物の負担が減るメリットがあります。電車やバスでの通勤時に持ち歩き、スキマ時間を利用して勉強することが出来ます。

②参考書は、図解を用いカラーで分かりやすい説明

視覚的に理解しやすくなっています。初心者には取り掛かりやすい参考書&問題集となっています。

③他の参考書と比べ、内容が初心者向けとなっています。

④問題集は、過去問題より厳選したものとなっています。

繰り返し勉強しましょう。こちらのテキストを攻略することにより、過去問の解説を読んで、ある程度内容が理解出来るようになります。

おすすめの教材について詳しく知りたい方はこちらの記事をどうぞ

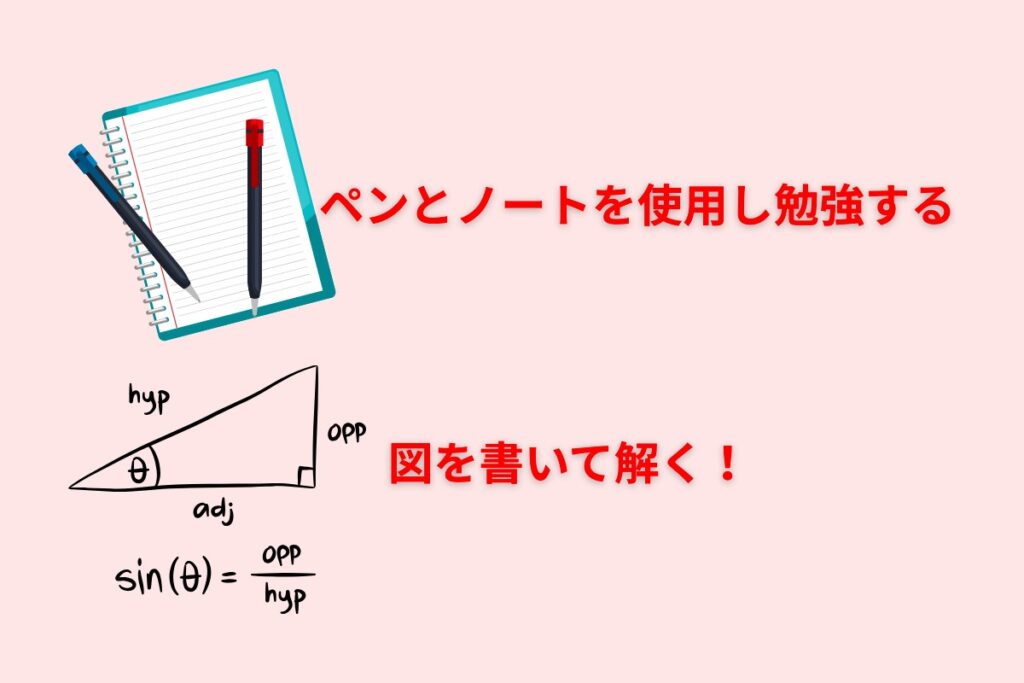

2.ペンとノートを使用し勉強することの重要性

- いくら勉強しても頭に入らないんだけど

- 教材を何周も周回しているのに全然覚えられない

ペンとノートを使用して勉強することが大切です。必ず準備し、手を動かしながら覚えましょう。

私は、教材を読み目で追うだけの勉強をしていた時があります。なかなか記憶に定着しませんでした。自分は頭が悪く要領も悪いから覚えられないんだと考えてしまう時期もありました。

しかし勉強のやり方が間違っていたことに気づきました。ノートに書き勉強することの重要性をご説明します。

2-1.問題を解く時は頭の中だけで計算せず、ノートに書く

計算式がある参考書を読んで勉強した気になっていませんか。数学は読んだだけでは理解し辛いです。

勉強直後は理解したつもりになります。しかし再度同じ問題を解こうと思ったときに、実際にペンを取って計算すると解けないことが多々あります。

ノートに書いて勉強することにより、記憶の定着率が格段に上がります。また、ペンで書くことにより体で覚えているので、記憶を呼び戻しやすくなります。数学の初心者はやってしまいがちですが、計算式は、必ずノートに書きましょう。

2-2.図を書いて解き、イメージを持とう

- 理論の勉強を始めたけれど、苦手な分野があってどうしたらいいのか分からない

- 参考書に書いてある内容のイメージが湧かないんだけど…

私の場合、複素数の考え方が、最初は難しくて理解出来ませんでした。参考書では、複素数の計算の仕方は記載されています。しかし実際にどのように問題を解くのか、なかなか理解できませんでした。

必ず、図を書いて解いてください。イメージが徐々にわいてきます。計算式だけで考えようとせず、ベクトル図などを書き、図で視覚的にイメージしてください。

当時の私は、直流回路はなんとなくイメージできたのですが、複素数を用いて考える交流回路になると途端に分からなくなっていました。実際にペンを持ちノートに図を書いて解くことにより、徐々に解けるようになっていきます。

3.過去問題が理解できない時は参考書で再確認

- 参考書を周回し過去問題を解き始めたけれど理解できない

- 自分には電験三種合格するのは無理なんだろうか

一度はこのように思ったことがあるでしょう。電験三種でよく言われることですが、参考書と過去問の内容にレベル差がありすぎて解けないのです。

問題集で解けなかった問題は、模範解答をじっくり読んで下さい。一行ずつ読み解き、理解できない公式・内容があったら、参考書に戻って確認しましょう。

公式もさらっと見るだけではなく、ペンを走らせて理解できるまで頑張ってください。何度も過去問を繰り返すうちにご自身の血となり肉となるでしょう。

時間はかかりますが、何度も過去問題を解き、理解出来ない時は必ず参考書で再確認していくうちに、過去問が分かるようになる時は来ます。

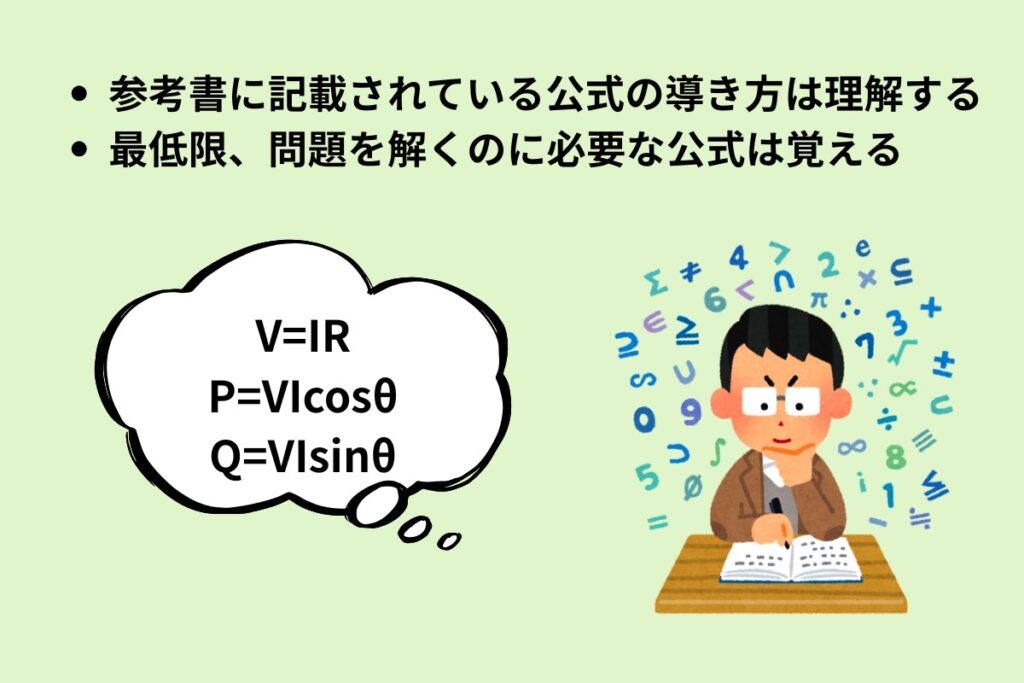

4.理解か暗記か

- 勉強の初期の段階では本質の理解に努める

- 過去問を解く段階では、暗記した公式を組み合わせながら解く練習をする

電験三種の勉強では、「理解」を土台にして「暗記」で固めるというやり方が最も効果的です。

4-1.参考書に記載されている公式の導き方は理解する

電験三種は、本質を理解しなければ合格できないとよく目にするかと思います。

勉強を始めたばかりの時は、参考書に記載されている公式の導き方は理解した方がよいです。なぜなら、膨大な量の公式を丸暗記することは難しいからです。

過去問を解き始めた段階では、公式を忘れた場合は参考書へ戻り、導く方法を再び考えながら実際にペンを持って手を動かして書いてください。何度も公式を理解しようと繰り返して導き出しているうちに、公式は自然と頭に入るでしょう。

公式の導出を理解することは、丸暗記に頼らない「本質的な力」を養うための最も確実な方法です。最初は少し遠回りに感じるかもしれませんが、これが合格への一番の近道です。

公式や理論の本質を理解することは、応用力を養う上で欠かせません。なぜその公式が成り立つのか、どういう状況で使うべきなのかを理解していれば、少しひねられた問題にも対応できるようになります。また、理屈がわかっていると記憶に残りやすく、忘れにくくなります。

4-2.最低限、問題を解くのに必要な公式は覚える

覚えた公式を組み合わせて解きます。例えば、以下の公式を考えます。

N=Q/ε

E=N/S

V=d×E

N:電気力線数(本) Q:電荷(C) ε:誘電率(F/m) V:電位(V) E:電界(V/m) S:面積(㎡) d:電極間距離(m)

上記式を組み合わせ、E=Q/(ε×S) V=Q×d/(ε×S)と導き出すことが出来ます。

理解した後は、最低限、問題を解くのに必要な公式は知っておかなければなりません。そうしないと、そもそも組み合わせることが出来ないからです。

どこまでが公式なのか。参考書で公式として書いてあるものでも、すぐに導き出すことが出来れば覚えなくてもよいでしょう。

試験本番では限られた時間で問題を解かなければなりません。一つひとつの公式をその場で導き出していては、時間が足りなくなってしまいます。ある程度理論を理解した後は、頻出の公式や基本的な事項を暗記することで、解答のスピードを上げることができます。

本試験では限られた時間の中で解く必要がありますので、覚えておかないと導き出すまでに時間のかかるものに関しては暗記するべきです。

さらに上位資格を目指す場合は、暗記では太刀打ちできない可能性もありますが、電験三種はこの方法で合格することが出来ました。

5.おすすめの過去問題集と勉強方法

| おすすめ順 | 過去問題集 | おすすめ度 |

| 1 | 「電験三種 理論の20年間」 | ★★★★★ |

| 2 | 「みんなが欲しかった!電験三種の10年過去問題集」 | ★★★★ |

5-1.「電験三種 理論の20年間」(電気書院)を攻略する

私自身、こちらの過去問題集を10回以上繰り返しています。分野別にまとめられているので、弱点の克服に最適な教材となっています。

1⃣分野別にまとめられている過去問題集

この教材は分野別に過去問題をまとめて提供しています。特定の分野について集中的に学習を進めることができます。苦手分野の克服には最適な教材と言えるでしょう。

2⃣過去問の解説が詳細

過去問の解説が詳細に記載されており、問題の理解を深めるのに役立ちます。

こちらの教材を利用して総仕上げしましょう。過去20年分の問題を学習し、自信をつけて本試験に臨みましょう。

5-2.「みんなが欲しかった! 電験三種の10年過去問題集」(TAC出版)を攻略する

本を切り離しで分冊できる便利な形式です。移動時間などを活用して学習することができます。

構成は

- 過去問題集

- 理論(解答解説編)

- 電力(解答解説編)

- 機械(解答解説編)

- 法規(解答解説編)

計5冊に分冊できます。

1⃣解答解説編

②③④⑤の解答解説編には、小さな文字ですが問題文は記載してあります。勉強したい分野1冊を持ち歩いて学習することが可能です。

2⃣過去問題集

過去問題集を利用し、時間内に問題を解き、自己採点を行い、自分の実力を評価しましょう。

答案用紙の記入シートも付属しており、本番さながらの状況で実際に問題を解くことができます。

※私は答案用紙の記入シートをコピーして使用しました。

3⃣分冊形式教材の有効活用

電験三種の学習において、この分冊形式教材は効率的で便利な選択肢と言えるでしょう。

- 移動時間やスキマ時間を活用して、効果的な学習を実現しましょう。

- 出題傾向を理解し、合格に向けて自信をつけていきましょう。

2026年度版は2024年12月24日より販売予定です。Amazon、楽天市場、Yahoo! ショッピングにて予約受付中です。

お急ぎの方は、2025年度版も販売しています。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

お勧めの参考書・問題集・過去問題集などにつきましては『【初心者向け】電験三種参考書&問題集の選び方と使い方完全ガイド』の記事で説明しています。リンクを貼っておきますのでこちらをご参考にして下さい。

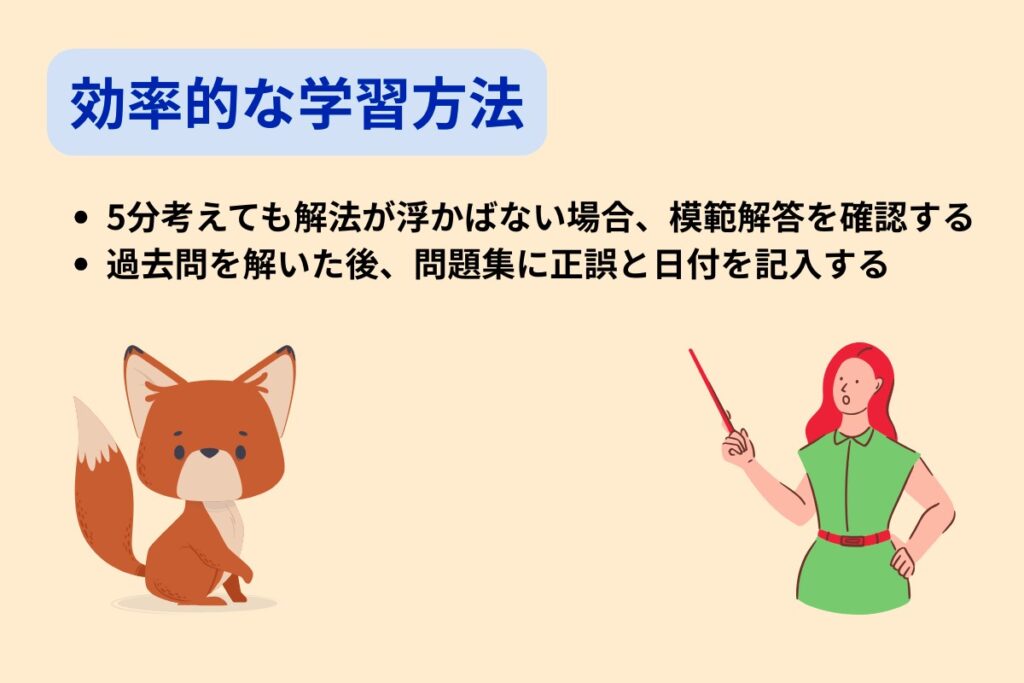

6.効率的な勉強の進め方

6-1.5分考えても解法が浮かばない場合、模範解答を確認する

最初に過去問を解く時は、5分程度考えても全く解法が思い浮かばない場合、模範解答を確認しましょう。

解法の道筋が思いつきそうであれば、考えることによって実力がつきますので解くことに集中してよいかと思いますが、最初の頃は解法が全く思いつかないことが多々あります。

解法が思いつかない場合は模範解答を確認し、読み解いていきます。何度も過去問を解いているうちに、徐々に解法を理解することが出来るようになるでしょう。

6-2.過去問を解いた後、問題集に正誤と日付を記入する

問題に正誤と日付を記入していくとよいでしょう。例えば、「9/1 〇」「9/1 ×」と言った感じです。理解できずにたまたま正解した場合や、理解が怪しい場合は、「9/1 △」とつけましょう。

周回すればする程、どの分野、どの問題が苦手でどの問題が得意なのか、一目でわかるようになります。何度か周回し、毎回「〇」のところは飛ばして解いてもよいかもしれません。

最初は参考書などを読んだ直後に解いた為に解けただけであって、記憶に定着していない可能性もあります。ある程度時間が経過したら、「〇」であった問題(正解した問題)も再度解きましょう。

7.まとめ

勉強方法のイメージは沸きましたか。

私自身の経験から導き出した解決策や効率的な勉強法をまとめました。長期間の受験経験から得たノウハウをシェアし、初心者が直面する問題を解決出来るよう記事にしました。

理論科目は実力を合格レベルまで持っていくのに時間がかかりますが、コツコツ勉強を積み重ねることにより合格することが可能となります。合格目指して頑張ってください。