【電験三種】勉強の成果を可視化する3つの方法

- 今の実力がどれくらいなのか分からない…

- ゴールが見えないまま勉強を続けるのがつらい…

- どのくらいの学習で合格レベルに到達するのか知りたい…

このような悩みを抱えていませんか?

計画を立てて勉強を続けてはいるものの、現在の実力の状態が把握できず、ゴールの見えない勉強を続けているようでモチベーションが下がってくるのは良くあることです。

電験三種の合格を目指す中で、多くの受験生が「自分の実力が見えない」ことに不安を感じます。合格ラインがどこにあるのか分からず、ただ闇雲に勉強を続けるのは、精神的にもつらいものです。

私は電験三種の合格を目指す者として、初心者の立場からスタートしました。3年8ヶ月と4回の受験を経て、合格を勝ち取りました。しかしその3年8ヶ月の間、勉強方法について悩み様々な方法を実践し、たくさんの遠回りをしてきました。

見えないゴールと感じる状態から合格するまでどのように対処したのか、私の経験をもとに詳しくお伝えします。

本記事では、電験三種の勉強を進めるうえで重要なポイントを詳しく解説します。

- 実力を可視化する方法

- 効率よく勉強を進めるための工夫

- モチベーションを維持しながら合格に近づくためのポイント

現在の実力が見えない中、勉強の成果をどのように可視化したのか具体的な事例を交えながら解説していきます。「今の自分の実力を知り、正しい勉強法で学習を進めたい!」という方は、ぜひ最後まで読んで下さい。

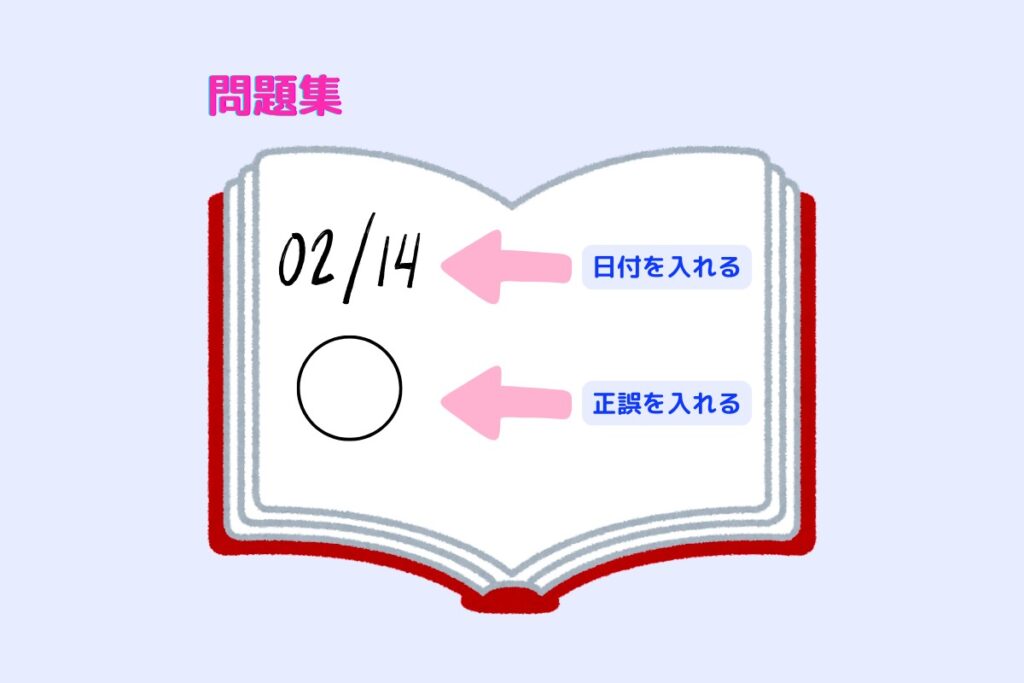

1. 問題集に、解いた日付と正誤を入れる

正解は「〇」 誤りは「×」、正解したけれども自信が無い場合は「△」など、ご自身でルールを決めて、解いた問題集に記載しましょう。勉強の進捗状況を可視化することが出来ます。

時間を置いて同じ問題を再度解き、再度解いた日付と正誤を、更に追記として書き込みましょう。

- 現在どれくらいの問題を解いて、正解・不正解の数はどれくらいなのかが分かる

- 問題集を何回繰り返したのかが分かる

- 正答率が低い問題を把握し、重点的に学習することができる

問題集は何度も繰り返し解き、記憶に定着させることが大切です。

ただ単に繰り返し解くだけだと…

- 段々飽きてきてくる

- どの問題の正答率が高く、どの問題の正答率が悪いのかを把握することが出来ない

いつも間違える苦手な問題があるはずです。正答率が悪く苦手な問題を把握したら、今度はその問題を重点的に解き、克服していきましょう。

1-1.問題集を活用して学習の進捗を可視化しよう

電験三種の勉強を進める上で、最も大きな悩みの一つが「自分の実力がどのくらいか分からない」ということです。ゴールが見えないまま勉強を続けるのは辛く、モチベーションの維持が難しくなります。そんな時に有効なのが、問題集を活用して進捗を「見える化」することです。

1-2.問題集の記録をつけることで学習の効率が上がる

問題集をただ解くだけでなく、日付と正誤を記録することで、自分の理解度を客観的に把握できるようになります。以下のようなメリットがあります。

- 現在どれくらいの問題を解いて、どのくらい正解・不正解があるのかを把握できる

- 同じ問題を何回繰り返したのかが分かる

- 正答率が低い問題を把握し、重点的に学習することができる

同じ問題を繰り返し解くことで知識の定着が促され、試験本番での得点力が向上します。

1-3.問題集の記録のつけ方

問題集の活用を効果的にするために、以下のように記録をつけてみましょう。

①問題を解いたら、日付と正誤を記録する

- 正解は「〇」、誤りは「×」、自信がない場合は「△」と記入。

- 「例:2025/01/10 × 2025/01/17 × 2025/01/24 〇」

②時間を置いて再度解き、結果を追記する

- 1週間後に再挑戦し、再度正誤を記入。

③苦手な問題をリスト化し、重点的に学習する

- 何度も間違える問題をピックアップし、解説を読み込んで理解を深める。

- 解説をノートにまとめたり、類題を探して追加で演習する

1-4.問題集を繰り返し解き、確実に実力を向上させよう

問題集を使って学習の進捗を可視化することで、自分の実力を明確にし、効率的に学習を進めることができます。「ただ解くだけ」ではなく、「記録をつける」「間違えた問題を重点的に解く」ことを意識することで、確実に合格へと近づいていきましょう。

1-5.日付と正誤を記録し、「見える化」することで効率的に実力アップさせよう

電験三種の合格を目指す上で、問題集の活用は欠かせません。ただ解くだけではなく、日付と正誤を記録し、苦手分野を重点的に学習することで、モチベーションを維持しながら効率的に実力を向上させることができます。ゴールが見えない不安を解消し、確実に合格へ向かって進んでいきましょう。

合格するまでに、どの問題集を使用し、何回繰り返して解けばよいのか知りたい方は、こちらの記事を読んで下さい。

【初心者用】電験三種 合格のためのおすすめ参考書・問題集・過去問題集 1.初心者におすすめの参考書・問題集と勉強の進め方

過去問題は、全て正解出来るまで勉強しましょう。理解出来ない問題がある場合、問題と解答そのものを、そのまま暗記しましょう。

丸暗記による電験三種の攻略方法を知りたい方は、こちらの記事を読んで下さい。

2.模試を受ける

模試を受けるとあなたの実力が可視化されます。合格するための指標となるでしょう。

模試を受けることによるメリット・デメリット

- あなたの現在の実力を「見える化」することが出来る

- 合格するまで、あとどれくらい勉強が必要なのか、客観的に把握することが出来る

- 費用がかかる

- 模試の点数が良すぎると、油断して勉強量が減ってしまう可能性がある

模試の試験結果の点数結果で必要以上に喜んだり落胆したりする必要はありません。当然ですが、飽く迄も(あくまでも)模試の結果であり、本試験ではないからです。

あなたの現状を把握して、試験日までコツコツと弱点分野の克服に励みましょう。

2-1.模試を活用すると合格までの距離を明確に出来る

模試を受けることで、現在の実力を客観的に把握し、合格までの距離を明確にすることができます。

電験三種の勉強を続ける中で、「今の実力がどの程度なのか」「合格するためにあとどれくらいの勉強が必要なのか」といった疑問を持つことはよくあります。そのような不安を解消するために、模試の活用は非常に有効です。

模試を受験することで、あなたの実力を「見える化」し、今後の学習計画をより具体的に立てることが可能になります。

2-2.勉強の成果を可視化する以外のメリット

模試は、本試験と同様の形式で実施されるため、現在の理解度を数値として把握できるだけでなく、本番の雰囲気に慣れることができます。

模試を受ける最大のメリットは、「本試験と同じ形式で実施されるため、実際の試験に向けた準備ができること」です。試験では時間制限があるため、適切なペース配分を意識しながら問題を解くスキルが求められます。

勉強の成果を可視化すること以外での模試を受けるメリット

- 本試験の形式や出題傾向に慣れる

- 時間配分の練習ができる

- 自分の得意・苦手分野を明確にできる

- 合格ラインとの差を知ることができる

特に、苦手分野の発見は非常に重要です。どの分野で点数を落としているのかが明確になれば、重点的に勉強すべき箇所がわかり、効率的な学習が可能になります。

2-3.模試の活用法と注意点

①模試の結果を正しく分析する

模試を受けた後に大切なのは、「受験して終わり」ではなく、結果を分析し、次の勉強に活かすことです。

1.得点の内訳を確認する

- どの科目で何点取れたのかを把握し、苦手科目を洗い出す

- 例:「理論は60点取れたが、機械は40点だった」

- 具体的に、点数が低かった科目のどの分野が苦手だったのかを洗い出す

- 例:「機械のパワエレが出来なかった」

2.間違えた問題を復習する

- 間違えた問題をリスト化し、解説をしっかり読み込む

- 理解が不十分な単元を参考書で復習する

3.時間配分の調整

- 制限時間内にすべての問題を解き切れたか

- どの問題で時間をかけすぎたかを分析し、解く順番や時間の使い方を見直す

②模試で学習の進捗を把握する

学習の進捗を的確に把握できます。

1.基礎力チェック

- 現在の実力を測定する

- どの分野に力を入れるべきかを判断

2.仕上がり確認

- 学習の成果を確認する

- 本番と同じ環境で時間を測って解く

3.試験直前の最終確認

- 本試験のシミュレーションとして受験

- 試験慣れと最終調整を行う

③模試の選び方

模試には、

- 書店で購入できる「模擬試験集」

- 予備校や通信講座が実施する「公開模試」「オンライン模試」

などがあります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、自分の状況に合ったものを選びましょう。

| 模試の種類 | メリット | デメリット |

| 書店の模試 | ・低コスト・自宅で気軽にできる | ・試験環境が本番と異なる |

| 公開模試 オンライン模試 | ・試験環境が本番に近い ・詳細な分析が得られる ・どこでも受験可能 ・解説が充実 | ・費用がかかる ・実際の試験形式とは異なる場合がある |

2-4.模試を活用し、合格に向けた学習戦略を立てよう!

模試を受けることで、現在の実力を客観的に把握し、合格ラインとの差を明確にできます。また、本番さながらの環境で時間配分を意識しながら問題を解く練習ができるため、試験対策として非常に有効です。

模試の結果を適切に分析し、苦手分野を克服することで、現在の実力が可視化できると共に効率的な学習が可能になります。計画的に模試を活用し、合格へと着実に近づいていきましょう。

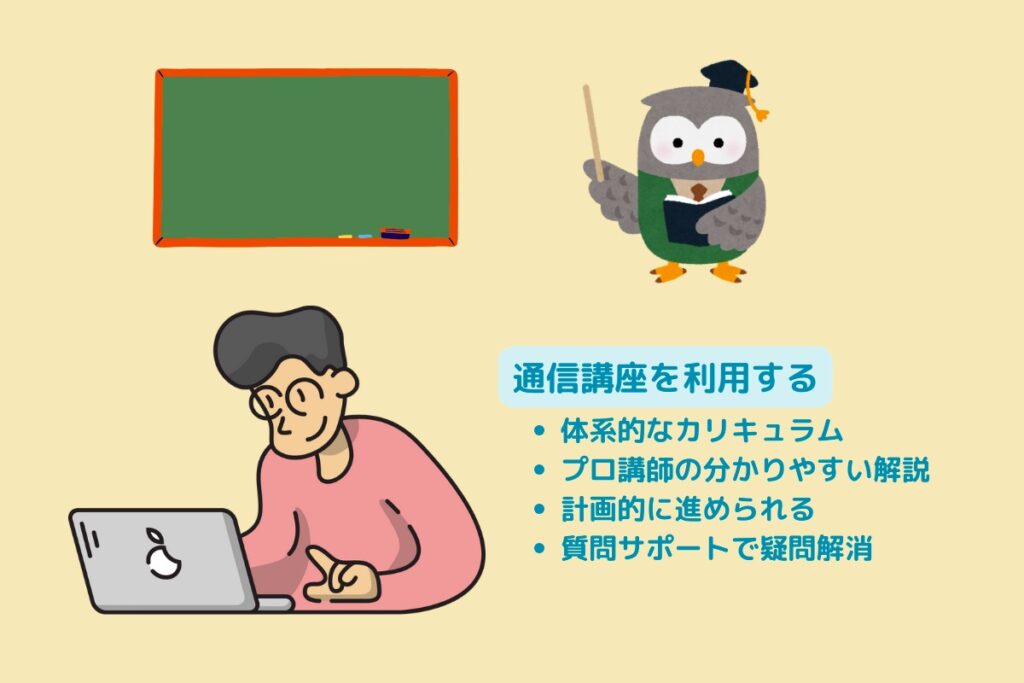

3.通信講座を利用する

進捗を管理できる通信講座を利用しましょう。デメリットとしては費用がかかりますが、電験三種の資格がどうしても必要な場合、強力な手段の一つとなります。

- 構造化したカリキュラムのもと、勉強する方が向いている

- 専門家の指導とサポートを受けて勉強を進めたい

- 計画的に勉強するのは苦手

- 電験三種に合格するためであれば、多少の費用がかかっても良いと思っている

このようにお考えの場合、通信講座を利用してみましょう。

通信講座のメリット・デメリットを知りたい方はこちらの記事を読んで下さい。

3-1.合格を確実に目指すなら通信講座は効果的

電験三種の合格を確実に目指すなら、通信講座の利用が効果的です。独学では理解が難しい部分を専門家が解説してくれたり、計画的な学習ができたりするため、進捗が把握でき効率的に勉強を進められます。

3-2.通信講座のメリット

通信講座を利用すると、次のようなメリットがあります。

体系的に学べるカリキュラム:電験三種は範囲が広いため、どこから手をつけるべきか迷うことが多いです。通信講座では、重要なポイントを押さえた学習カリキュラムが用意されており、効率よく勉強を進められます。

①プロの講師による解説

独学では理解しにくい分野・単元も、講師が分かりやすく解説してくれるため、スムーズに学習できます。

②進捗管理ができる

計画を立てて勉強を進めるのが苦手な人でも、通信講座のスケジュールに沿って進めることで、着実に合格に向けた準備ができます。

③質問サポートがある

分からない問題に対して、講師に質問できるサポートが用意されている場合が多く、疑問点をすぐに解決できます。

3-3.通信講座の基本的な流れ

実際に通信講座を利用した場合、どのように学習が進むのか、具体的な流れを紹介します。

※通信講座によって、講座内容は異なります

①【ステップ1:基礎知識のインプット】

通信講座では、動画講義やテキストを活用しながら、電験三種の基礎を学びます。特に、数学が苦手な方は「電験三種のための数学講座」などがセットになっている通信講座を選ぶと、スムーズに学習できます。

②【ステップ2:問題演習でアウトプット】

基礎知識をインプットしたら、次に問題演習を行います。通信講座では、過去問題やオリジナル問題が提供されており、重要ポイントを押さえながら解き進められます。

③【ステップ3:模試を活用】

通信講座には模試が含まれていることも多く、本番さながらの試験を受けることで、実力を把握できます。模試の結果をもとに弱点を見つけ、復習を行うことで、合格に必要な知識をしっかりと定着させられます。

④【ステップ4:質問サポートの活用】

学習中に分からないことが出てきたら、講師に質問することで、疑問をその場で解消できます。これにより、理解が曖昧なまま次のステップへ進むことがなくなります。

3-4.通信講座をフル活用するメリット・独学との違いを理解しよう

通信講座を利用することで、効率的に電験三種の勉強を進めることができます。

- 体系的なカリキュラムで学べる

- プロの講師による分かりやすい解説

- 計画的に進められるので、途中で挫折しにくい

- 質問サポートを活用して疑問を解消できる

通信講座は費用がかかるデメリットがありますが、その分、短期間で効率よく合格を目指せる強力な手段です。独学での勉強が難しいと感じたら、ぜひ通信講座の利用を検討してみましょう。

こちらの下にある通信講座名は公式サイトにリンクしています。

公式サイトで通信講座の内容を確認し、無料の資料請求をすることが出来ます。

| 通信講座名 | 費用 | 内容 | おすすめ度 |

| JTEX | 46200円 | 電験三種徹底マスターコース | ★★★★★ |

| ヒューマンアカデミー | 35200円 | 電験三種受験講座 | ★★★★★ |

| SAT | 148500円 | 一括セット(Eラーニング+DVD講座) | ★★★★ |

| TAC | 260000円 | 4科目完全合格コース(WEB通信講座) 教科書&問題集付き(入会金\10000込み) | ★★★ |

※実際の受講料は、公式サイトにてご確認下さい。

資料請求は無料で出来ます。まずは詳細な資料をお受け取りいただくことから始めましょう。

4.まとめ

4-1.あなたに最適な勉強法を取り入れよう

- 問題集の活用

- 模試の受験

- 通信講座の利用

電験三種の勉強で現在の実力が分からず、ゴールが見えない状態は非常に辛いものです。しかし、適切な方法で進捗を可視化し、自分の実力を客観的に把握することで、モチベーションを維持しながら効率的に学習を進めることができます。

本記事で紹介した「問題集の活用」「模試の受験」「通信講座の利用」などの方法を取り入れ、自分に合った勉強法で着実に合格へと近づいていきましょう。

4-2.あなたの実力を「見える化」する

ゴールが見えないまま勉強を続けると、成果が実感できずに挫折してしまうことが多くなります。これを防ぐためには、あなたの実力を「見える化」し、どの分野が得意でどこが苦手なのかを明確にすることが重要です。

具体的な数値や記録をもとに学習を進めることで、現在の立ち位置を把握し、合格に向けた適切な対策ができるようになります。

4-3.勉強の成果を可視化する方法

①問題集に学習記録をつける

解いた日付や正誤を記録することで、正答率や進捗状況が可視化され、苦手分野が明確になります。

繰り返し解くことで知識が定着し、弱点を克服しやすくなります。

②模試を受験する

自分の現時点での実力を客観的に把握でき、合格ラインとの差を明確にできます。

試験本番の環境に慣れることで、時間配分や問題の解き方の戦略を事前に練ることができます。

③通信講座を利用する

専門家の指導を受けることで、独学では気づきにくいポイントや効率的な学習法を学ぶことができます。

進捗管理をしてもらえるため、計画的に勉強を進められます。

電験三種の勉強では、自分の実力を把握しながら学習を進めることが非常に重要です。

勉強の成果を可視化する3つの方法です。

- 問題集に日付と正誤を記録

- 模試の活用

- 通信講座の利用

自分に合った方法を選び、確実に合格への道を歩んでいきましょう。

進捗を可視化することで、ゴールが見えない不安を解消し、モチベーションを維持しながら効率的に学習を続けることができます。

電験三種の合格は決して簡単なものではありませんが、正しい方法で学習を継続すれば必ず道は開けます。ぜひ本記事の内容を参考に、着実にステップアップしていってください。

今すぐ勉強を始めるのがベストです。電験三種の勉強をいつから始めようか悩んでいる方はこちらの記事を読んで下さい。