【初心者用】電験三種 機械の出題傾向と攻略

- 今から電験三種 機械の合格を目指して勉強するんだけど

- どうやって勉強したらいいのか分からない

- 機械の出題傾向と攻略法が知りたい

- 勉強をコツコツと頑張るから、機械科目の合格出来る方法を教えて

機械の勉強を始めようとした初心者が、参考書・問題集を手に取ってみたものの何から始めたらいいのか分からずに挫折してしまうケースは非常に多いです。

私は電験三種の合格を目指す者として、初心者の立場からスタートしました。3年8ヶ月と4回の受験を経て、合格を勝ち取りました。しかしその3年8ヶ月の間、勉強方法について悩み様々な方法を実践し、たくさんの遠回りをしてきました。

この記事では、初心者向けに電験三種の機械の出題傾向と効果的な攻略法を解説します。出題傾向を分析することにより、合格へ大いに近づくことができます。合格に向けたステップをスムーズに踏み出せるよう、詳しく解説していきます。

機械の出題傾向と攻略方法を知りたい方は、最後まで読んで下さい。

1.機械の出題傾向

電験三種の機械科目に挑戦する際、出題傾向を理解することは合格への第一歩です。機械に関する幅広い知識が求められますが、出題分野や傾向に注意を払うことで、効果的な対策が可能です。

毎年の分野別の大よその出題傾向になります。

出題分野と出題数をご紹介します。

| 分野 | 出題数 |

| 直流機 | 2~3 |

| 誘導機 | 2~3 |

| 同期機 | 2~3 |

| 変圧器 | 2~4 |

| パワーエレクトロニクス | 2~4 |

| 照明 | 0~2 |

| 電動機応用 | 0~1 |

| 電熱 | 0~2 |

| 電気化学 | 0~1 |

| 自動制御 | 0~2 |

| 情報 | 1~3 |

| その他 |

機械の出題傾向を理解し、効果的な対策を講じることは、非常に大切です。

- 出題分野と出題数は分かったけれど、それからどうしたらいいの?

- どのように対策をしたらいいのか分からない。

そんなあなたに、出題傾向を把握したあとやるべきことをお教えします。

- 出題数の多い分野から勉強する。

- 計画的な学習を行う。

合格を目指して、着実にステップを進めていきましょう。

次に、出題傾向に対する主な分野についての具体的な攻略を解説します。お手元の参考書と照らし合わせながら内容を確認してみましょう。

具体的な公式・解法については、ご自身の教材で勉強してください。

合格のためのおすすめのテキストが知りたい方はこちらの記事を読んで下さい ⇒ 【電験三種】合格のためのおすすめ参考書・問題集・過去問題集

2.機械の攻略

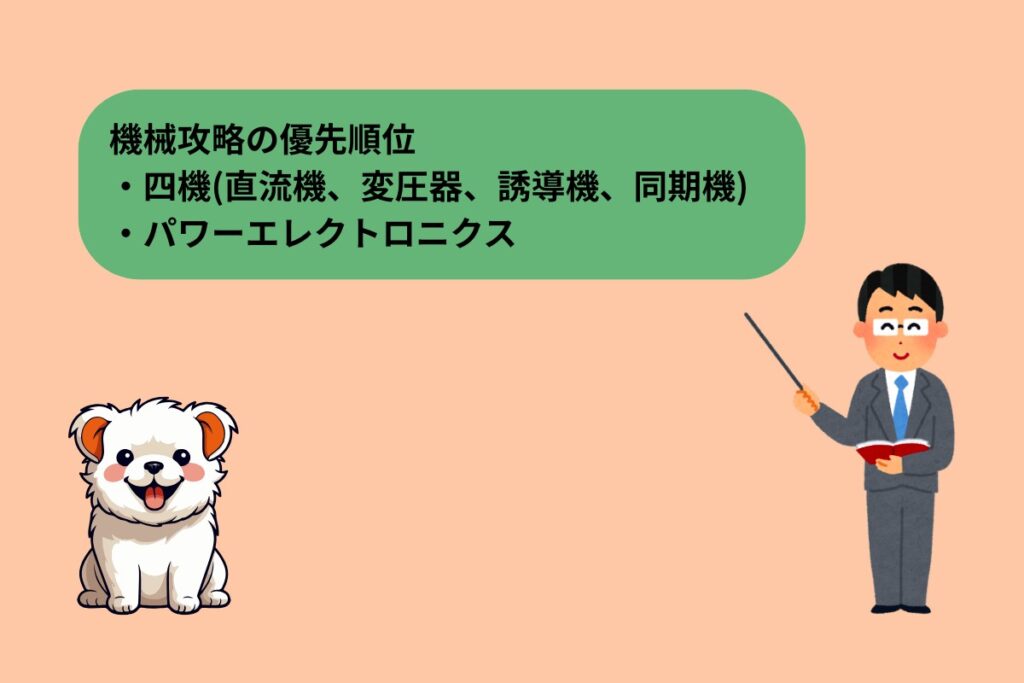

電験三種 機械の試験は、四機(直流機、変圧器、誘導機、同期機)で全体の約5割、パワエレ(パワーエレクトロニクス)も含めると全体の約7割になります。

四機とパワエレから学習しましょう。

その他の分野は、ご自身の勉強しやすい分野から勉強していきましょう。最終的に、全ての分野を学習出来ればよいでしょう。

出題傾向に対する主な分野についての具体的な攻略を解説します。お手元の参考書と照らし合わせながら内容を確認してみましょう。

具体的な公式・解法については、ご自身の教材でご確認ください。

2-1.直流機

①直流機の基本

- フレミングの右手の法則(発電機)、フレミングの左手の法則(電動機)について理解しましょう。

- 直流機の構造や、スリップリング、ブラシ、整流子などの名称を覚えましょう。

- 電機子巻き線の巻き方である重ね巻と波巻の違いを理解しましょう。

②直流発電機

直流発電機に関する公式を熟知しましょう。電機子反作用は試験で時折出題されます。

視覚的な理解を深めるために、テキストやYouTube動画などを活用しましょう。

電機子反作用に対する対策も必要ですので、これについても理解しましょう。直流機には他励式と自励式があり、自励式には分巻式、直巻式、複巻式が存在します。

これらの機構について理解し、等価回路を正確に描けるようにしましょう。

等価回路の作成ができないと、問題を解答することが難しくなります。

最初は難しく感じるかもしれませんが、継続的な練習により、スキルを向上させることができます。

③直流電動機

トルクと出力に関する公式を熟知しましょう。

直流電動機も等価回路を作成して問題を解きます。電流の方向が直流発電機と逆になるだけで、基本的な考え方は共通です。

直流機においては、等価回路を活用して問題を解く能力を身につけることが肝心です。

2-2.誘導機

①誘導機の基本

誘導電動機の基本原理を、アラゴの円板を通じて学びましょう。回転磁界の仕組みと、回転時の同期速度の公式を把握しましょう。

同期速度(Ns)の計算式は次の通りです。

Ns=120f/p

Ns:同期速度(min⁻¹) f:周波数(Hz) p:極数

誘導電動機の構造は、回転磁界を発生させる固定子と、巻き線や導体を収めた回転する回転子の二つから成り立っています。固定子と回転子に関する仕組みを理解しましょう。

回転子はかご形と巻線形の二つのタイプがあります。それぞれの違いを、参考書などに記載されている図を参考にしながら理解しましょう。

誘導電動機は、回転速度と同期速度とのずれ、すなわち滑りを持ちます。この滑りについても、回転速度と同期速度の差異などを含めて理解しましょう。

②誘導機の等価回路

誘導機の等価回路を理解しましょう。

変圧器と誘導機の等価回路は、変圧器は回転せず誘導機は回転するという点で異なりますが、非常に似通っています。

この共通性と相違点を比較しながら覚えていきましょう。

③入力と出力

三相誘導電動機の1相あたりの二次入力、二次銅損、機械的出力の比率を理解しましょう。

P₂:Pc₂:Pm=1:s:1- s

P₂:二次入力 Pc₂:二次銅損 Pm:二次出力

また、一次入力、鉄損、一次銅損、二次銅損、二次入力、機械的出力の関係を、図を用いて示せるようにしましょう。

④比例推移

滑りとトルクの関係についての曲線を理解しましょう。

⑤特殊かご型誘導電動機

誘導電動機の回転子構造により、深溝かご形と二重かご形に分類されます。それぞれの特徴について理解しましょう。

⑥始動方法

誘導電動機の起動方法についても理解しましょう。

巻線形:始動抵抗器

かご形:全電圧始動 Y-△始動、始動リアクトル、始動補償器

2-3.同期機

①同期機の基本原理と構造

同期機の基本原理を、テキストと図を駆使して理解しましょう。

同期機は同期速度で回転し、電機子は固定され、界磁が回転する回転界磁形です。三相同期発電機と三相同期電動機の構造は基本的に同じです。

同期機の動作原理、固定子と回転子の特性、回転子の種類(突極形と円筒形)を理解しましょう。

②用語の理解

電機子反作用、減磁作用、交差磁化作用、増磁作用について、それぞれが何を指すのかを理解しましょう。

③同期機の等価回路とベクトル図

同期機の問題を解く際に等価回路やベクトル図を描けるようになることが重要です。これらが理解できないと問題を解答することが難しくなります。

初めは難しいかもしれませんが、反復練習を行うことで習得できますので、継続的な学習を心掛けましょう。

④無負荷飽和曲線と三相短絡曲線

無負荷飽和曲線と三相短絡曲線についての理解が必要です。時折出題されることがありますので、しっかりと理解しましょう。

⑤外部特性曲線

外部特性曲線は負荷電流、端子電圧、力率の関係を示すグラフです。時折出題されるため、しっかりと理解しておきましょう。

⑥三相同期発電機の出力

三相同期発電機の出力に関しては、公式を覚えておく必要があります。

⑦ 平行運転の条件

同期発電機の平行運転条件に関する問題について出題されることがあります。これらの条件を整理して覚えておきましょう。

⑧ V曲線(位相特性曲線)

V曲線は界磁電流、電機子電流、力率に関するグラフです。時折出題されますので、理解しておきましょう。

⑨ 始動方法

自己始動法、始動電動機法などの始動方法があります。それぞれの特徴を把握しておきましょう。

2-4.変圧器

①変圧器の基本原理

変圧器は電圧の大きさを変えることが可能であり、回転運動は行いません。

②誘導起電力の実効値

誘導起電力の実効値を求める方法は、多くの参考書に記載されています。解法を理解し、公式を覚えましょう。

E=4.44fNφ

f:周波数(Hz) N:巻き数 φ:磁束(Wb)

③等価回路

等価回路は問題文を読みながら適切に描けるようにしましょう。

巻き数比、電圧比、電流比の関係を理解しましょう。

N₁/N₂=E₁/E₂=I₂/I₁=a

N:巻き数 E:電圧 I:電流

※電圧比は電流比の逆数

等価回路にはT形等価回路とL形等価回路があります。それぞれの違いを把握しましょう。

④電圧変動率

電圧変動率に関する問題では、公式を理解し覚えておくことが重要です。公式を理解しましょう。

⑤損失

変圧器の無負荷損と負荷損について理解しましょう。

⑥効率

変圧器の効率に関する問題も出題されることがあります。公式を覚え、過去問題で解く練習をしましょう。

⑦平行運転

変圧器の平行運転条件について覚えましょう。

⑧百分率インピーダンスと短絡比

百分率インピーダンスと短絡比について、理解し公式を覚えましょう。公式だけを覚えるのではなく、その背後にある原理も理解しましょう。

⑨平行運転時の分担電流と百分率インピーダンス

私は公式の暗記で対応しました。公式を暗記し過去の問題を解く練習を行い、対応力を高めましょう。

⑩単巻変圧器

単巻変圧器については、等価回路を描けるようにし、問題を解くスキルを身につけましょう。自己容量と負荷容量の違いも理解しましょう。

2-5.パワーエレクトロニクス

①出題形式

出題形式には、計算問題と知識問題の両方が存在します。B問題で計算問題が出題されることもあります。B問題は1つの問題で(a)と(b)の2つの部分から成り、合計で2問が出題されるので10点となります。

知識問題に関しては、主に用語の理解が求められます。

ダイオード、サイリスタ、トランジスタなどの用語について理解し、それぞれの種類も把握しましょう。

例えば、サイリスタには逆阻止三端子サイリスタやGTOなどがあります。

同様に、トランジスタにもFET(電界効果トランジスタ)、MOSFET、IGBT(絶縁ゲートバイポーラトランジスタ)などがあります。

計算問題と知識問題の両方に対応できるように準備しましょう。

②コンバータ(順変換装置)の原理と理解

コンバータは交流電力を直流電力に変換するための回路で、その中でも整流回路が重要です。各種回路とその仕組み、公式について理解しましょう。

特に公式については、覚えておきましょう。

整流回路にはいくつかの種類があり、単相半波整流回路、単相全波整流回路、三相半波整流回路、三相全波整流回路、三相ブリッジ整流回路、還流ダイオード、平滑回路などが存在します。

③インバータ(逆変換装置)の原理と理解

インバータは直流から交流を生成するための装置です。回路図とグラフを通じてその仕組みを理解しましょう。

④直流チョッパー

直流チョッパーはスイッチング素子を使用して、負荷に供給される直流電圧を制御します。主要な種類には降圧チョッパー、昇圧チョッパー、昇降圧チョッパーがあります。

降圧チョッパーは変換後の電圧が電源電圧よりも低くなり、昇圧チョッパーは変換後の電圧が電源電圧よりも高くなります。

昇降圧チョッパーは昇圧と降圧の両方が可能です。

これらの装置の公式と回路図を理解し、記憶しておきましょう。

ここから先は、得意な分野を優先して学習しましょう。

過去問を通じて学習し、1問でも多く解けるようにしましょう。

2-6.照明

①用語の理解と公式の記憶

光束、光度、照度、輝度、平均照度の各用語とそれに関連する公式をしっかりと理解しましょう。

②過去問を中心に学習

照明に関する出題パターンはほぼ決まっています。公式を理解したら、過去の問題を解いて問題に慣れましょう。

問題の解き方を習得しましょう。一度理解すれば、これが得点源となります。

出題されない年度もあるかもしれませんが、出題された場合、B問題で出題される可能性があります。B問題は(a)と(b)の2問が出題され、合計で10点になります。

※照明の知識を是非マスターしましょう。

2-7.電動機応用

電動機応用では、公式の丸暗記より、意味を理解しながら解いていくことが大切です。物理に苦手意識がなければ、すんなり理解出来るでしょう。

電動機応用の出題パターンはほぼ決まっています。

※エレベーターの問題については時折出題されますので、過去問を通じてしっかり知識に定着させましょう。

2-8.電熱

①過去問を中心に学習

過去問題を基に学習を進めることが重要です。

熱量に関する公式は覚えると同時に、過去問を解いてその使い方を練習し、熟練させましょう。

②物質の変化と名称、顕熱と潜熱に注目

物質が経験する状態変化とそれに付随する名称、顕熱と潜熱といった概念をしっかり理解しましょう。

③熱回路と電気回路の比較

熱回路におけるオームの法則を電気回路のオームの法則と比較し、その違いを理解しましょう。

④ヒートポンプについての理解

ヒートポンプが何であるかについて理解しましょう。ヒートポンプの成績係数についても、問題を通じて導出方法を理解しましょう。

2-9.電気化学

- 蓄電池の動作原理を理解する。

- 過去問題を解けるように努力する。

電気化学に苦手意識がある私も、過去問題に取り組むことで克服しました。過去問題については十分な学習を行いました。

2-10.自動制御

①自動制御の基本

フィードバック制御、シーケンス制御、フィードフォワード制御について、それぞれの理解を深めましょう。

②ブロック線図と伝達係数の計算

ブロック線図の理解と等価変換のスキルを身につけましょう。

フィードバック結合については、時折出題されることがあるので、導き方を理解した後、暗記しましょう。

③ボード線図とゲイン

ボード線図とゲインの計算方法について理解しましょう。参考書や過去の問題を解く際に難しい場合は、YouTubeの動画などを活用してみましょう。

自動制御は難しいと感じるかもしれませんが、一度理解すれば得点源になります。継続的な学習が大切です。

2-11.情報

①N進数への変換

10進数から2進数や16進数への変換、そしてその逆変換について、参考書を通じて練習しましょう。

②論理回路

AND回路、OR回路、NOT回路、NAND回路、NOR回路、XOR回路についてそれぞれ理解しましょう。

③カルノー図

真理値表から論理式を導く問題では、カルノー図を使うことで簡単に解けます。参考書や問題集の解説が難解な場合もありますが、YouTubeなどを活用しましょう。

④吸収の定理

論理式の簡略化問題がB問題で出されることがあります。参考書では扱ってないこともありますが、吸収の定理を覚えておくと、難しい問題も解きやすくなります。

吸収の定理(論理式)

A+AB=A(1+B)=A

2-12.その他

その他の問題も過去問題集は全て解いて、知識を深めておきましょう。

3.機械の出題傾向と対策のまとめ

この記事では、電験三種の機械科目に初挑戦する皆様に向けて、試験の特徴や対策について詳しく解説してきました。試験攻略への第一歩を踏み出す準備が整ったことでしょう。

電験三種試験は確かに難易度の高い試験ですが、それを克服することで将来のキャリアに大いに役立ちます。試験合格を目指す皆さんは、自信を持って前進しましょう。

この試験に合格するためには、幅広いスキルと知識が必要ですが、一歩一歩進んでいけば必ず目標を達成できます。過去問題の解析や学習計画の立案など、効果的な対策を取り入れましょう。

最も重要なことは、試験対策を通じて新しいスキルと知識を身につけ、明るい未来への第一歩を踏み出すことです。電験三種の機械科目は大変かもしれませんが、あなたの努力と情熱が報われる瞬間が訪れます。

試験合格を目指して、一緒にスキルと知識を磨いて、素晴らしい未来に向かって前進しましょう!

試験の準備に取り組む皆さん、応援しています。